皆さんこんにちは、オンライン予備校のベレクトです!

獣医学部に行きたいと考えている皆さんの中には、「どうやって生物の勉強をしていいのかわからない」という方もいると思います。

また、「そもそも一般入試はどんな形式のテストがあるの?」といったような疑問や悩みをお持ちになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は獣医学部の受験における「生物基礎・生物」の勉強方法、各大学の受験方式、おすすめ参考書などを紹介していきたいと思います!

生物の入試方式をおさらい

一般入試では、事前に各大学の入試方式を調べ、それらをもとに各入試方式に対応して効率的に勉強していくのが重要です。

国公立大学

国公立大学では、「生物」を試験科目として使用する入試の方式は、以下のようなものが挙げられます。

- 大学入試共通テスト(旧センター試験)

- 一般選抜 前期

- 一般選抜 後期

大学入試共通テストはマーク方式のテストであり、「生物基礎」の範囲は含まないです。そして、共通テストでは理科を二科目選択するので国公立大学を受験する予定の人は生物だけでなく、選択したもう1つの理科の科目の勉強も忘れずにしてください。

大学によっては一般選抜で生物を使う必要が無かったり、配点が大幅に異なったり、前期と後期で科目が異なったりとする場合があるのでこれを参考に、志望する大学に合わせて各自で詳細に調べてみてください!

私立大学

私立大学では、「生物」を試験科目として使用する入試の方式は、以下のようなものが挙げられます。

- 共通テスト利用入試

- 一般入試(主に前期・後期)

共通テスト利用入試は先ほど挙げた通りで私立大学においても同じです。大学によってはこれとは別に独自に作成したテストの両方を受ける共通テスト併用方式も採られているところもあります。

国公立大学と異なる点は、

- 大学それぞれで入試の日程が違うため、複数の大学の複数の入試方式を受験することができること

- 一般入試では共通テストの結果を利用しない

という2点です。

私立大学は国公立大学に比べ様々な受験方式があり、各大学特有の問題傾向もあったりするので、志望する大学についてよく調べてみましょう!

獣医学部に合格するための勉強法【一般入試】

ここまで、各獣医大学の「生物」を試験科目として課す入試の方式について大まかにおさらいしてきました。

獣医学部に合格するための生物基礎と生物の勉強方法をおすすめの参考書を挙げていきながら紹介していきたいと思います!

生物は、他の理系科目(化学や物理)と比べると暗記系が多く、暗記科目と言われています。

しかし、中には大学や問題にもよりますが、記述問題や計算問題に加えて、実験などの推測問題や応用問題も出題されることもあります。

したがって、生物は数字の計算こそ少ないものの、他の理系科目と比べて同じくらい、またはそれ以上に科学的・論理的思考を求めてくる科目であるとも言えます。

これらのことを念頭に置いたうえで勉強方法を紹介していきます!

教科書レベルの勉強法

経験上、教科書をおろそかにする人もいましたが、やはり教科書は重要です。

とはいっても、生物の教科書は厚く、生物基礎も併せると大体600ページは超えてきます。

そこでおすすめなのが、そのまま暗記するのではなく、教科書を小説のように太字の重要単語についてイメージ・理解しながら読んでいくことです。

そして学校の授業や塾・予備校、アプリなどの講義も併せて、雑学感覚で聞いてみるとより理解が増すかもしれません。

教科書で単語を覚える時は、重要単語の定義などを”理解して覚える“と記憶に残りやすく記述にも対応できるためおすすめです。

基礎レベルのおすすめ参考書

- 『改訂 生物基礎(生物)』など、学校で配られる教科書

- 学校の授業や塾・予備校、アプリなどの講義

基本的な問題レベルの勉強法

教科書は重要といえども、やはり問題を解けなくては意味がありません。

これから入試問題や応用問題など、より実践的であったり、難易度の高い問題を解いていくにあたってその土台となるような問題を解いていきます。

ここで重要なのは、教科書レベルで身に着けた知識を応用したりアウトプットしていく感覚で解いていくことと色々な種類の問題をできるだけ沢山解くことです。

基本的な問題レベルのおすすめ参考書

- 『セミナー生物基礎+生物』

- 『生物[生物基礎・生物]基礎問題精講』

- 『生物の良問問題集[生物基礎・生物]』

入試問題や応用問題レベルの勉強法

ここでは、教科書レベルの知識が身についている・基本的な問題がある程度全体的に解けることを前提として、

目標とするレベルや志望する大学によって変わってきます。

例えば、国公立大学の二次試験の「生物基礎・生物」の問題で難易度の高い問題が出題されるという傾向を知っているならば、その高い難易度のレベルの問題ができるように、過去問や問題集で勉強するといったように対策します。

さらに、学校のテストや模擬試験(模試)、そして過去問で弱点や苦手な問題が分かっているなら、分野・単元別で勉強していくこともおすすめします。

入試問題・応用問題レベルのおすすめ参考書

- 『実戦 生物 重要問題集 生物基礎・生物』

- 志望する大学の過去問

- 『大森徹の生物遺伝問題の解法―合格点への最短距離』など分野・単元別の問題集

- 『セミナー生物基礎+生物』の応用問題

生物の勉強法番外編

ここでは、番外編として、学校などで配られる資料集を紹介します。

獣医学部/獣医学科の、特に私立大学の一般入試問題の生物では、教科書の指導要領を超えた変則的な問題が出題されることがあります。

そこで、より発展的な内容として、資料集を読んでみることをおすすめします。

ここで重要なのが、資料集を読むことが目的とならないように読書感覚で読んでみることです。

これまで学習してきて自分がもっと知りたい分野・単元であったり、大学の過去問の変則的な問題の解説としてであったり、これから獣医学生として役に立つ知識がきっと得られると思います。

まとめ

いかかでしたでしょうか。

本記事では獣医学部に合格するための生物の勉強方法について解説しました。

- 教科書レベルの勉強法

- 基本的な問題レベルの勉強法

- 入試問題や応用問題レベルの勉強法

それぞれの勉強法についてまとめているので、参考にしてみてください。

そして、難しいとつまづいたときは今の勉強が将来に繋がると思い勉強することをお勧めします。

この記事を通して生物を勉強してみたくなったり、少しでも生物の勉強法に関する悩みや疑問が解決できたという方がいれば嬉しいです。

べレクトでは獣医師を目指す学生の方へ向けた、勉強法や基礎知識などの記事を他にも投稿しているので、ぜひそちらもご覧ください!

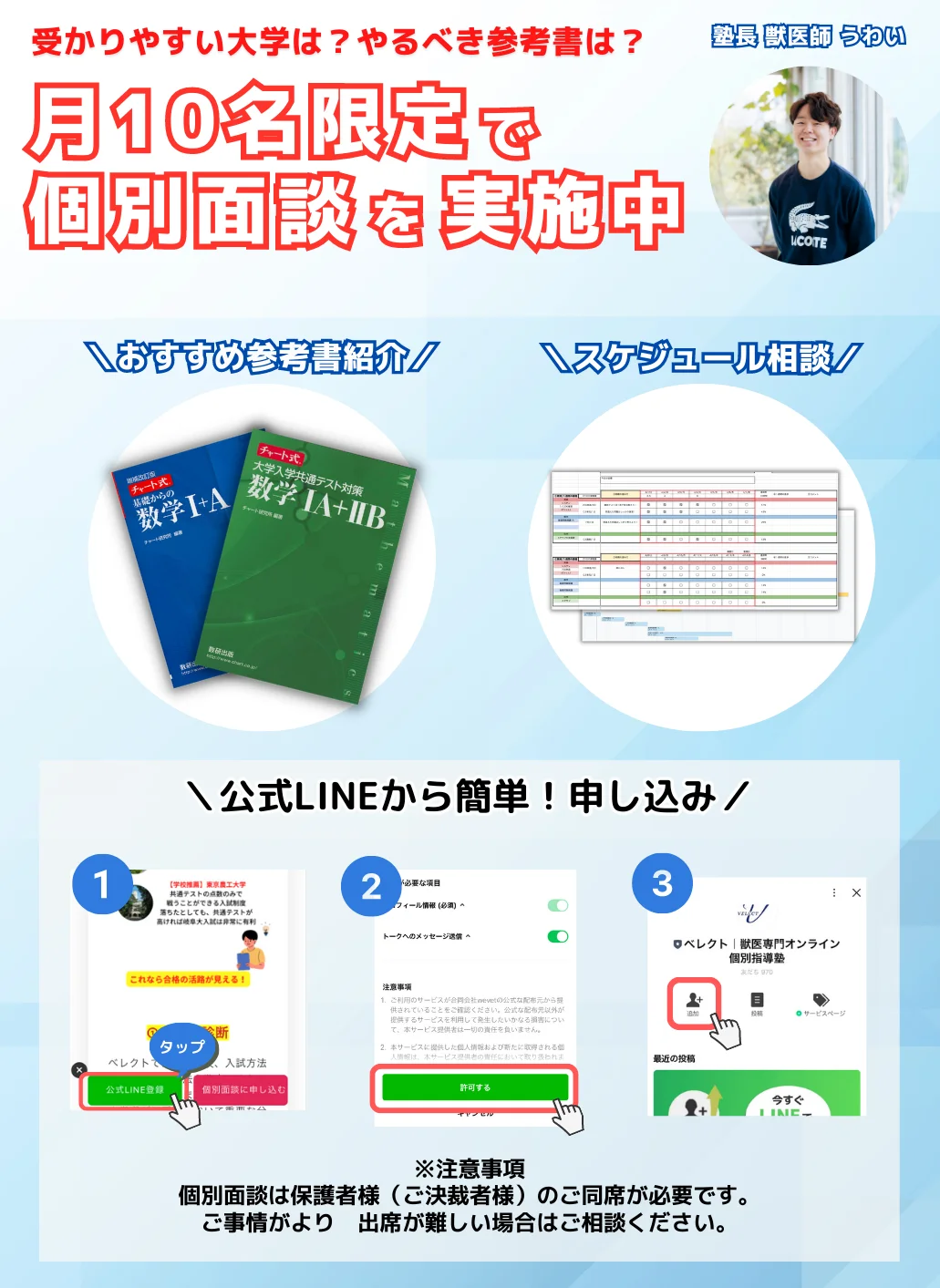

現役獣医学生に

\ 受験相談できる /

\ 毎月先着10名限定 /

※塾の方針として、無理な勧誘は一切行いません。

-3.png)